第158回「こすぎの大学〜武蔵小杉でドイツ式インクルーシブ教育〜」(2025年10月10日開催予定)

10月のテーマは「ドイツ式インクルーシブ教育」、先生役は愛知県立大学 教員 高柳瑞穂さん。

高柳瑞穂さんの主な研究テーマは「ドイツの障害児者家族の支援の歴史」で、障害を持つ子どもや成人とその家族に対する支援のあり方を歴史的・制度的な観点から探求しています。

当日は、ドイツ式インクルーシブ教育について参加者のみなさんと一緒に探求しました。

【日時 】2025年10月10日(金)19:00-20:45 ※受付開始は18:30-

【先生役】愛知県立大学 教員 高柳瑞穂さん

【場所 】中原市民館

【参加者】

●先生役 愛知県立大学 教員 高柳瑞穂さんのプロフィール

神奈川県川崎市高津区生まれ、宮前区育ち。多摩区の高校へ通ったのち東京都立大学社会福祉学科へ進学。大学院在籍中に社会福祉士資格と社会福祉学の博士号を取得。以来、大学教員・研究者として仕事をし続け現在に至る。

2023年に愛知県立大学教育福祉学部に講師として着任してからは中原区と名古屋市を往復するニ拠点生活を送っている。

ドイツの知的障害児者の家族会の歴史について研究するかたわら、名古屋市障害者基幹相談支援センター選定評価委員、長久手市自立支援協議会会長など、学外からの依頼があればどんどん引き受け、自らが福祉現場に貢献できそうなことを模索中。

授業風景

先生役 高柳瑞穂さんによる話題提供。

今日は「ドイツ式インクルーシブ教育」というテーマで、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ドイツの仕組みをそのまま真似すれば良い、という話ではなく、日本との違いを知ることで、私たちの教育を少し客観的に見つめ直すきっかけになればと思っています。

インクルーシブとは「包み込む」という意味ですが、もともとは“社会的排除”の反対語として生まれた考え方なんです。障害のある子どもだけでなく、貧困家庭や外国籍の子、性的少数者など、社会の中でこぼれ落ちやすい人をどう包み込むか。それが本来のインクルーシブ教育の目的です。

歴史を振り返ると、どの国も最初は「障害児の通学免除」から始まり、「特別な学校の設立」、そして「通常校での統合」、最終的に「すべての子どもが共に学ぶ」段階を目指してきました。日本で今、特別支援学校が増えているのは、実はこの流れから見ると少し逆行しているとも言えます。

ドイツの学校は午前授業が中心で、給食もなく、部活動もありません。学ぶのは読み書きや算数などの基礎科目に絞られ、体育や芸術は地域のクラブが担います。だから、先生の負担が少なく、地域が教育を支える仕組みが根付いています。インクルージョンを語るうえで、この「社会全体で子どもを育てる構造」がとても大切なんです。

2011年には「特別支援教育は原則として通常校で」と勧告されましたが、実際は日本と同じく通常校と特別支援校が並存しています。親には選択権があり、半数以上が特別支援校を選ぶ現実もあります。理念だけでなく、現場の支援体制が問われているということですね。

ドイツでは若者が「兵役代替奉仕」や「社会活動年」で教育や福祉に関わる制度があり、17歳から1年間、ボランティアとして学校を支えるのが当たり前。地域の中に“支える人の循環”があるんです。

インクルーシブ教育とは、特別な人のための仕組みではなく、誰もが安心して自分らしくいられる社会をつくること。今日の対話が、皆さん自身のまちや学校で「包み込む教育」を考える小さなきっかけになったら嬉しいです。

授業の前にチェックインで参加者同士で自己紹介し合いました。

初参加者の方々も多く、みなさんのご参加に感謝します。

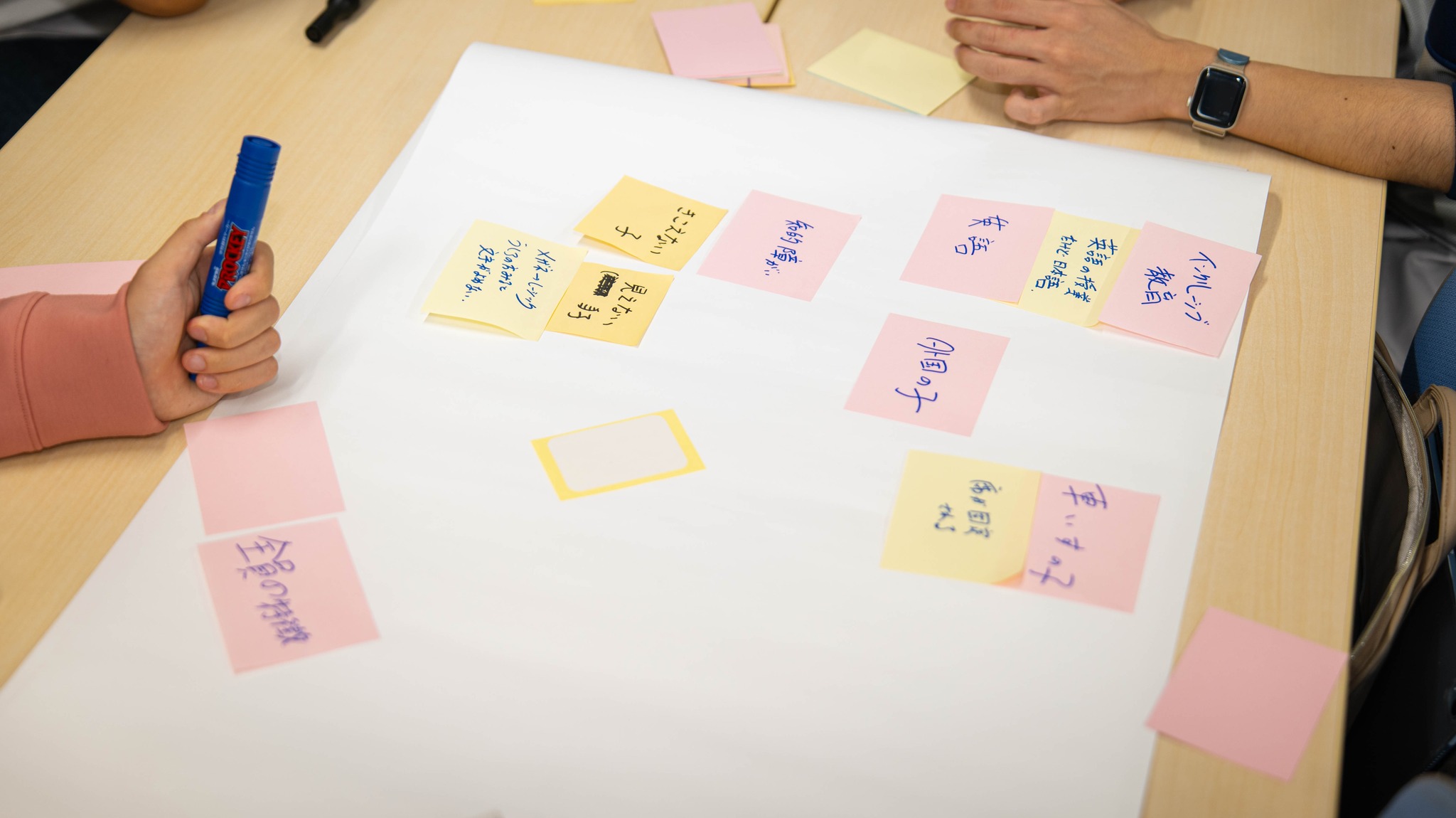

先生役 高柳瑞穂さんからドイツ式インクルーシブ教育について学んだ後は、生徒役(参加者)全員で「武蔵小杉の小学校で完全インクルーシブの授業を行う際、どのようなことに気をつけるべきでしょうか」という問いについて対話しました。

授業を終えて先生役・生徒役全員で記念撮影。

レポート

授業の様子をグラレコ。先生役 高柳瑞穂さんと一緒に。