第34回「こすぎの大学 with 川崎市役所 第2弾〜武蔵小杉のミライ学〜」(2016年3月11日)

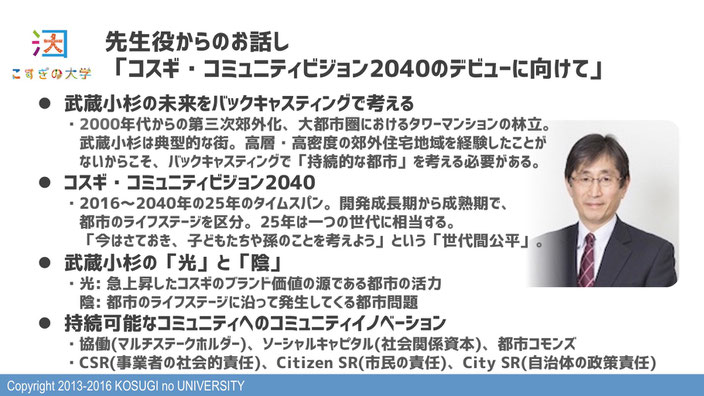

「武蔵小杉のミライ学」と題して、法政大学 教授 小島聡さんを先生役としてお迎えしました。

小島聡さんは、これまでも「中原区コミュニティフォーラム」等を通じて、中原区の街づくりについてアドバイザリーをしてくださっています。これまでの中原区をアドバイザリーされてきた小島さんの視点を通じて、これからの武蔵小杉の可能性を紹介していただき、その後、参加者の方々とダイアログやワークショップを通じて理解を深めました。

【日時 】2016年 3月11日(金) 19:28~21:15 ※受付開始は19:00~

【場所 】中原区役所

【先生役】法政大学 教授 小島聡さん

【参加者】 37名

<先生役のプロフィール>

1962年東京の三鷹で生まれ、2歳から藤沢で湘南ボーイとして育つ。20代から川崎市の市政や市民社会と実践的にかかわり、1999年から所属する法政大学人間環境学部では、「持続可能な地域社会」をキーワードとして自治体政策や市民社会について論じる。2015〜2016年は、学部長として組織マネジメントを勉強中。

授業風景

先生“役”からのお話し

-

武蔵小杉の未来をバックキャスティングで考える

2000年代からの第三次郊外化、大都市圏におけるタワーマンションの林立。武蔵小杉は典型的な街。高層・高密度の郊外住宅地域を経験したことがないからこそ、バックキャスティングで「持続的な都市」を考える必要がある。 -

コスギ・コミュニティビジョン2040

2016~2040年の25年のタイムスパン。開発成長期から成熟期で、都市のライフステージを区分。25年は一つの世代に相当する。「今はさておき、子どもたちや孫のことを考えよう」という「世代間公平」。 -

武蔵小杉の「光」と「陰」

光: 急上昇したコスギのブランド価値の源である都市の活力

陰: 都市のライフステージに沿って発生してくる都市問題 -

持続可能なコミュニティへのコミュニティイノベーション

協働(マルチステークホルダー)、ソーシャルキャピタル(社会関係資本)、都市コモンズ

CSR(事業者の社会的責任)、Citizen SR(市民の責任)、City SR(自治体の政策責任)

当日のプログラム

授業のゴール「武蔵小杉のミライ学」

1時限目(個人ワーク)

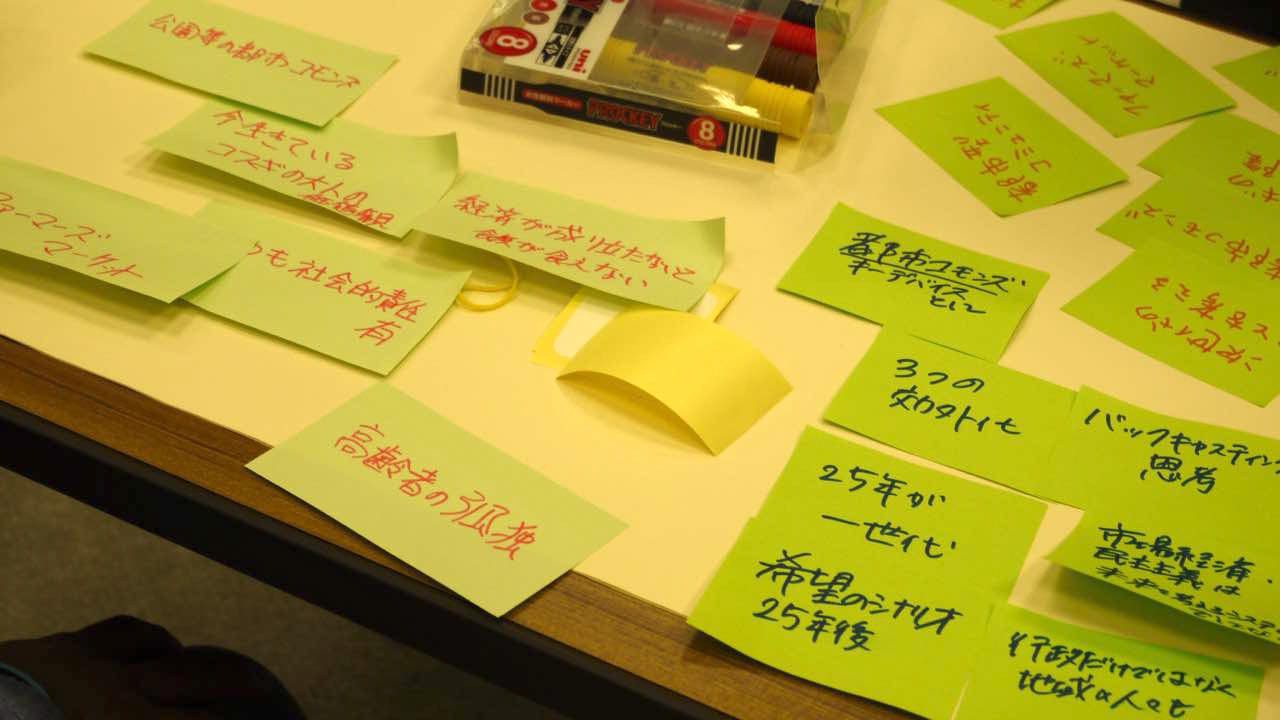

小島聡さんの話を聞いて、気になったキーワードをポストイットに書いてください。

2時限目(グループワーク)

小島聡さんの話を聞いて、気になったキーワードと理由をグループの方々とシェアしてください。

3時限目(グループワーク)

2040年に向けた武蔵小杉のシナリオを考えてください。想定される問題と解決策を考えて川崎市に提案しましょう。24年後の武蔵小杉は、どうなっているでしょうか?

シナリオの書き方

・大きなテーマ ※一つの問題に絞ってください

・そのテーマには、どんな問題・課題が想定されますか?

・どのように解決しますか?もしくは、未然に防ぎますか?

3つの立場それぞれができることを書いてください。

1. 自分(個人や家族)ができること

2. 企業・大学・NPO・市民団体ができること

3. 行政ができること

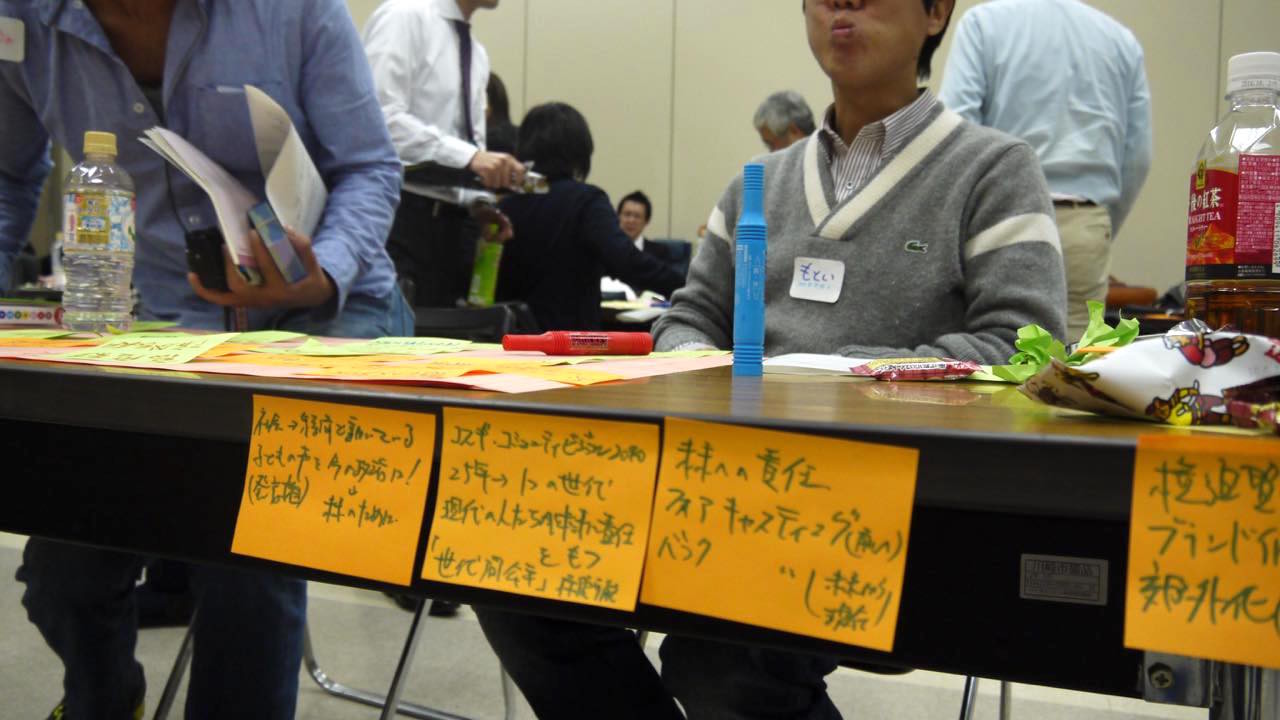

4時限目(発表)

「2040年の武蔵小杉のシナリオ」を発表してください。

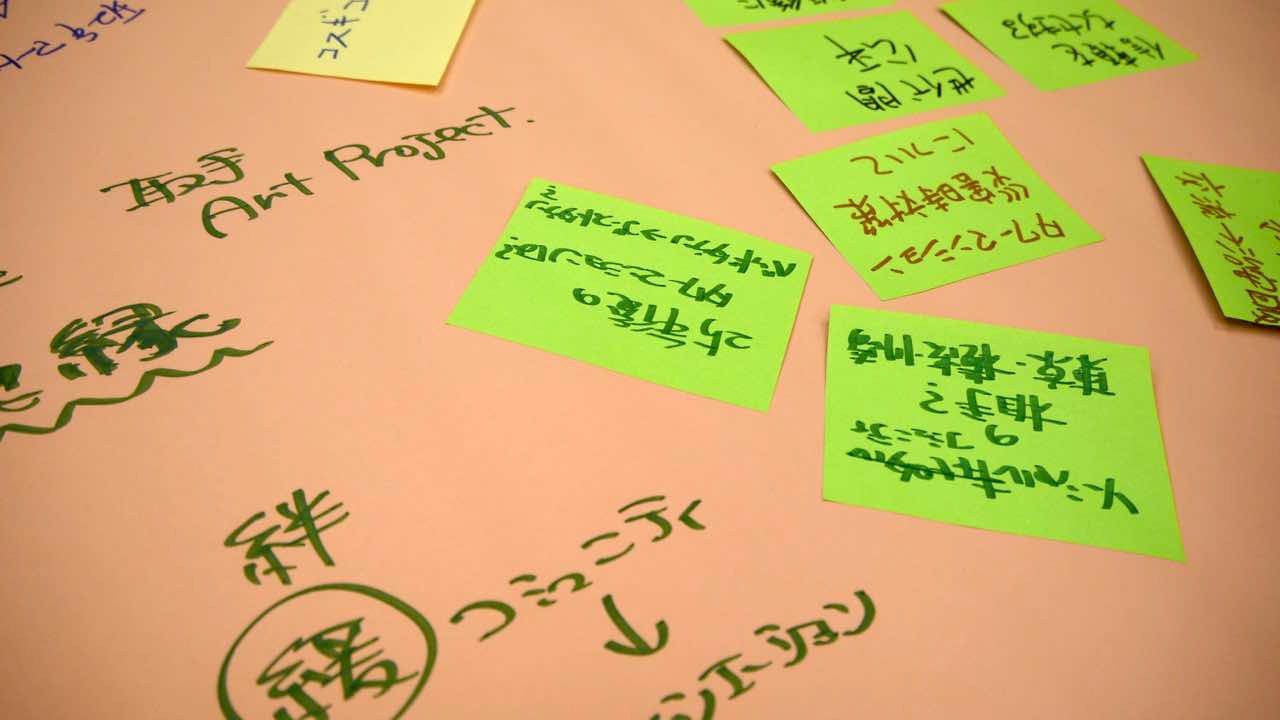

当日のアウトプット

グループ発表「2040年の武蔵小杉のシナリオ」

参加者全員で2040年に向けた武蔵小杉のシナリオを考えました。想定される問題と解決策を考えて、当日参加された川崎市まちづくり局市街地開発部 小杉駅周辺整備推進担当の亀山さん・小倉さんに提案しました。

-

次世代の継承

2040年に向けて協働するという大切さもわかる。ただし、何をするために協働すれば良いのかがわからない。そんな時は街をゆっくりと歩く。そうすると街の課題や魅力を発見できる。 -

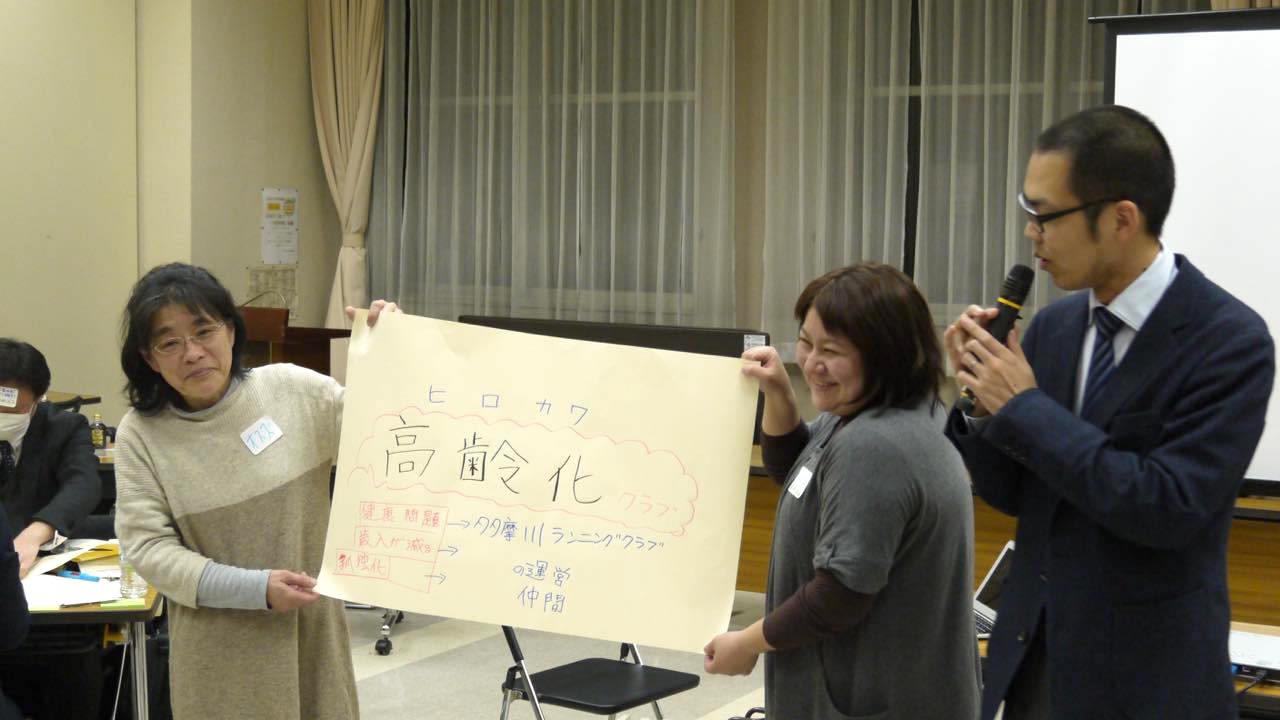

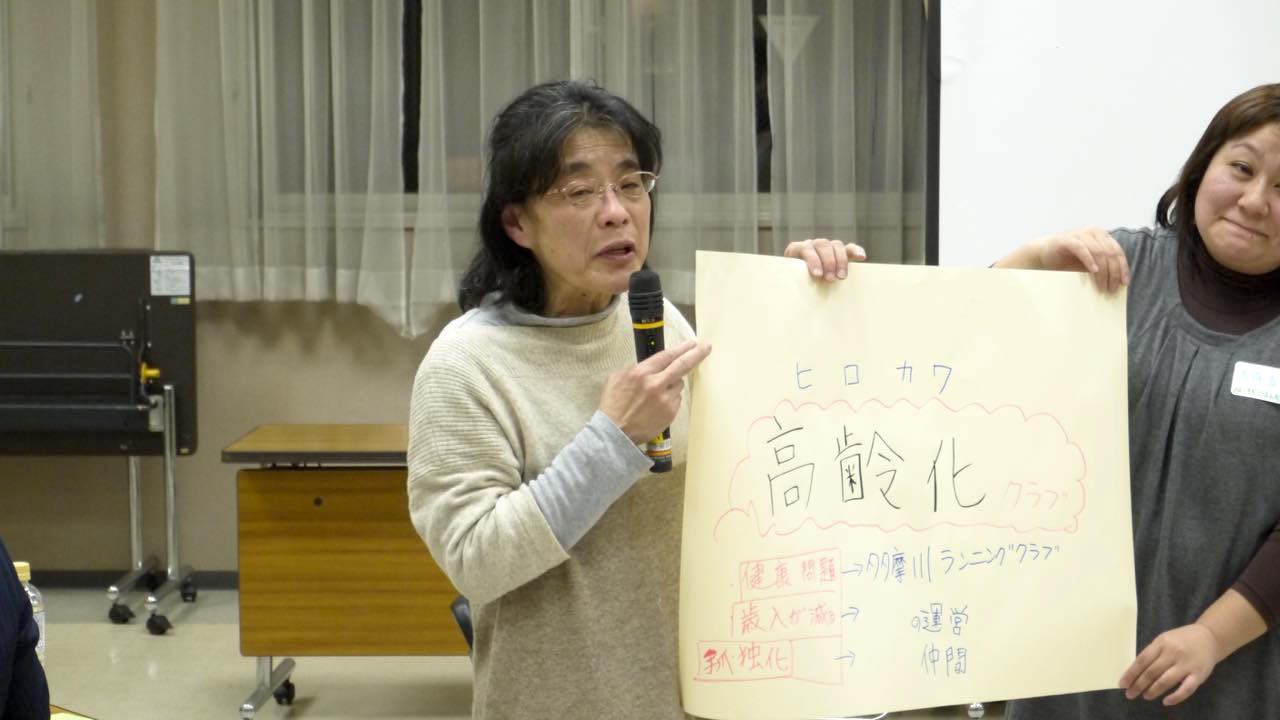

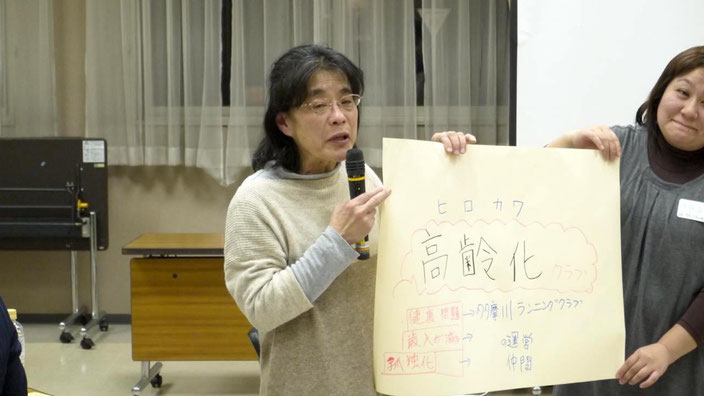

高齢化対策「多摩川ランニングクラブ」

2040年の課題は「高齢化」。高齢者の問題は健康と収入。多摩川という財産を活かしたランニングステーションを新設する。健康増進と共に、高齢者が運営に参画して生活支援にも繋げる。 -

コンパクトシティをぶっこわせ!

住みやすい武蔵小杉故に個人や家族で満喫し、他の方々への関心を示さず、交わらなくなる可能性がある。個を追求をすると街は崩壊する可能性があるので様々なお祭りを企画する。高齢化が進むとリアルな場に行きづらくなるのでアバターやバーチャルリアリティを駆使して交流の機会を絶やさないようにする。 -

コミュニティを守ろう!

武蔵小杉が良い街になると困り事がなくなり、街を良くしようという意欲さえもなくなり、コミュニティが衰退してしまう。ワークライフバランスの次は、ワークライフソーシャル。自ら街づくりに率先して参画し、企業も連携する。行政は市民活動を見守る。 -

地域資源を還流させる「つながる武蔵小杉」

武蔵小杉の課題は武蔵小杉だけでは解決できない。他地域との交流は不可欠。例えば、温泉をキーワードにして姉妹都市を増やし、人材交流を通じてお互いの地域課題を解決していく。 -

立場を尊重しながら「格差を楽しむ」

タワーマンションが林立する武蔵小杉。最近ではムサコマダムという存在も注目され、2040年にはムサコマダムの子どもたちが成人している。今以上に格差が拡大する可能性もあり、色々な立場の方々が交わり続けられるコミュニティを絶やさず、多様性を尊重する文化を育んでいきたい。 -

ずっと住みたい街、武蔵小杉

今の武蔵小杉は「住みたい街」だが、「ずっと住み続けたい街」なのだろうか?急激に変化する武蔵小杉だが、残すべき財産は市民と行政の力で残していく。例えば、公園、緑地、自然と言った昔ながらの風景。きっと、ずっと住み続けたい街になるはず。 -

コスギサークル世代間距離

世代や個人間の適度な距離感が重要。趣味を切り口に集まれる場所を作る。行政や企業がサークル的な場所を提供することで、市民・企業・行政の連携が加速し、武蔵小杉ならではの都市コモンズができるはず。 -

生涯学習コミュニティ「こすぎの大学」

高齢化が進む2040年の武蔵小杉。老若男女が集まれる「こすぎの大学」を通じて、好奇心を止めないことで、健康寿命だけでなく、精神年齢さえも若い武蔵小杉を実現する。 -

ぬりかべ新聞 2016年3月号

楽しいところに人は集まる。人が集まればコミュニティが生まれる。

関連資料

- キーノートスピーチ資料

「武蔵小杉のミライ学」(法政大学 教授 小島聡さん)

http://www.slideshare.net/katuhiko0821/ss-59480251 - プログラム資料

http://www.slideshare.net/katuhiko0821/34-59480935 - レポート

http://www.slideshare.net/katuhiko0821/34-60076558